Wir blättern im Buch der Seelen: Iron Maiden machen die Frankfurter Festhalle zum Schnellkochtopf

/28.04.2017

Festhalle Frankfurt

Als wir es dann überlebt haben, sind wir fast ein bisschen froh. So etwas haben wir lange nicht erlebt. Vielleicht lag es daran, dass sie schon lange nicht mehr auf Hallentournee bei uns waren. Oder vielleicht daran, dass wir ganz vorne standen. Egal, Tatsache ist: so eine Sause haben wir mit den Herren noch kaum abfeiern dürfen. Die beste Band der Welt hat wieder mal gezeigt, wie es geht, und wir waren dabei. Zauberhaft.

Also, eines muss man dem Herrn Dickinson lassen: er ist ein Mann seines Worts. Als wir letztes Jahr im Olympiastadion standen, allesamt klatschnass vom kurz vorher niedergegangenen, sintflutartigen Regenguss, da kündigte er an: man komme sehr bald wieder, auf ein paar wenige Deutschland-Dates. Und da werde man dann ein Dach über dem Kopf haben. Und in der Tat schieben Steve Harris und seine Freunde nach der Festival-Open Air-Tournee 2016 – im Rahmen derer sie nur zweimal bei uns Station machten, einmal in Wacken und einmal eben beim Rockavaria in Müchen (Gott hab es selig) – eine kleine Hallenrundreise hinterher. Die scheint ein wenig spärlich bemessen, denn die Ansetzungen in Frankfurt, Hamburg und Oberhausen waren allesamt binnen Millisekunden ausverkauft, weshalb man in Oberhausen und Frankfurt jeweils flugs ein Zusatzkonzert anberaumte – das natürlich ebenfalls in Windeseile ausgebucht war. Um das in Zahlen auszudrücken: an zwei aufeinanderfolgenden Tagen sehen in Frankfurt insgesamt gut 30.000 (!) Leute eine Band, die in keiner Single-Hitparade auftaucht, die nicht im Radio läuft und die nie irgendeinem Trend hinterhergelaufen ist. Sie spielen eben genau den Kontrapunkt zum austauschbaren Streaming-Sound der Handy-Hörer und zum dumpfen Stampfen der Hüpfburg-Fraktion: epische, komplexe Stücke jenseits der 7-Minuten-Grenze, kunstvoll versetzte, dreistimmige Harmonieläufe und darüber thronend die exaltierte Stimme des Olympiafechters und Strahlflugzeugführers Mr. Dickinson. Das begeistert und mobilisiert die Massen, wie es sonst kaum eine Kapelle vermag – und vollkommen zu Recht, was wir auch heute wieder erleben werden.

Aber zunächst gilt es, durch 45 Minuten eben des Materials zu waten, das eigentlich so gar nicht zu Maiden passen will. Warum die Amis von Shinedown so populär sind und eben im Radio laufen, lässt sich dabei schnell unschwer erkennen. Nach einem unheilsdräuenden Intro (The artist formerly known as simpl mit „Let’s Get Crazy“ – echt jetzt?) springen die Herren auf die Bühne, allesamt mit Schlips (?), Sänger Brent Smith macht uns mit zurückgegelten Haaren und Lederjacke dazu noch den Falco aus dem gleichnamigen Musical, während die Instrumentalfraktion Zach Myers und Eric Bass (kein Gag) mit gewöhnungsbedürftigen Hipster-Frisuren mit „Adrenaline“ ordentlich einsteigt. Herr Smith singt durchaus passabel, aber der Sound geht wie in der Festhalle üblich leider in einem rechten Schlammbad unter – matschig und undifferenziert, aber dafür laut. Nun denn, geboten wird dabei eine Mischung aus Grunge und kommerziellem Hard Rock, bei dem sich nach und nach die gefälligen Elemente immer mehr herauskristallisieren – Nummern wie „Diamond Eyes“ wirken mit großen Riffs und mächtigen Refrains wie am Reißbrett entstandener, auf Stadionwirkung getrimmtes Material, bei dem einen auch der Verdacht beschleicht, dass ab und an das Tonband ein wenig nachhilft (zumal hinter den Boxen ein seltsamer Barttyp mit komischer Schildkappe am Laptop sitzt…ein Schelm etc….). Dabei gebärdet sich Herr Smith mit großen Gesten und vor allem ausgedehnten Reden als entfernter Verwandter von Joey de Maio, der zu „Unity“ auch einen Abstecher in die Menge unternimmt. „Second Chance“ gerät dann vollends zur emotional-kalkulierten Mitsingnummer, bevor nach 45 Minuten dann Schluss ist. Nicht schmerzhaft, streckenweise gefällig, aber immer berechnend und Versatzstücke kombinierend – und ultimativ ehr öde. Nun denn, es hätte auch schlimmer kommen können.

Der Raum vor der Bühne füllt sich nun zunehmend, zumal man im Hause Iron Maiden dankenswerterweise auf diese unsägliche Unsitte namens Front Of Stage-Tickets (vorne stehen? Kein Problem, kostet nur das Doppelte) verzichtet – hier gilt nach wie vor: wer zuerst kommt, steht zuerst, und so muss das auch sein. Aufgeregte Atmosphäre allenthalben, zumal sich noch wunderliche Begegnungen ereignen und ich auf einen lieben Verwandten treffe, den ich gefühlte 100 Jahre nicht gesehen habe und mit dem ich darüber sinniere, dass wir dank der Fahrdienste meines Herrn Vater zusammen die kommende Attraktion des Abends schon 1983 auf der World Piece Tour in der Würzburger Carl Diem Halle erleben durften (Eltern aufgepasst: DAS sind die Momente, für die Euch Eure Kinder ewig danken!). Was heute auf dem Spielplan steht, daran gibt es im Vorfeld schon keinen Zweifel: mit kleinen Variationen gibt es das „Book Of Souls“-Set, das wir auch schon letztes Jahr bestaunen durften. Die Bühne macht somit mit Steinquadern (aus Styropor, ist anzunehmen) und herunterhängenden Stricken den identischen Eindruck, alles eine Nummer kleiner als im Olympiastadion, aber dafür sind wir näher dran – und trocken. Ich äußere gerade eben noch die Vermutung, dass es gleich wohl einen ziemlichen Schub nach vorne geben dürfte, als sich ein gewaltiger Koloss mit monumentalem Stiernacken vor uns postiert und einfach stehenbleibt. Irgendwie suboptimal, wir mömpfen ein wenig ob der Unhöflichkeit, aber vielleicht mischt sich das ja alles noch ein wenig durch. Wir haben den Gedanken gerade zu Ende gedacht, als zu den Klängen des obligatorischen Intros „Doctor Doctor“ schon eine gewisse Unruhe einsetzt, die beim folgenden Filmchen auf den für uns kaum zu erspähenden Monitoren noch steigt. Dann beginnt der riesige Kessel hinter dem Schlagzeug an zu rauchen, eine angestrahlte Gestalt und steckt den Kopf hinein – Mr Bruce intoniert die Einleitung, „here is the soul of a man“, und scheint dabei aus dem dampfenden Kessel zu inhalieren.

Das dann folgende, das Set eröffnende „If Eternity Should Fail“ ist ja eigentlich kein schnelles, aggressives Stück, sondern eher ein atmosphärischer, getragener Mid-Tempo-Rocker. Aber das hindert die Menge nicht daran, vollständig das Reich der geistigen Gesundheit hinter sich zu lassen. Wie im Mixer geht es durcheinander, man schiebt vor und zurück, diverse Gestalten flüchten mit ihren Holden sofort in die hinteren Reihen – und wir stellen fest, dass unser Vordermann entgegen unserer Bedenken ein echter Glücksgriff ist. Wie die Säulen der Erde steht er da, lässt alles buchstäblich an seiner buddha-ähnlichen Leibesfülle abprallen und bietet und somit unseren ganz persönlichen Wellenbrecher. Da bestaunen wir auch gerne die Speckröllchen am Nacken.

Zumal jetzt dann doch eine heftigere Nummer ansteht: die Vorab-Single „Speed Of Light“ ballert mit räudigem Riff wieder nach vorne und dreht die Mischmaschine noch eine Stufe höher. Bruce – der einzige Metal-Fronter, der mit Baustellenhose und Kapuzenpulli auftreten darf und damit davonkommt - rennt kreuz und quer über die Bühne, wirft den Mikroständer in die Luft und gestikuliert wild in die Menge, während Stevo (mit dem ihn ja ein durchaus angespanntes Verhältnis verbindet, aber das haben sie seit Jahren professionell im Griff) mit Westham-United-Bass, Fußballshirt und kurzen Hosen exakt so daherkommt wie vor einigen Monaten unter eigener Flagge mit British Lion. Dave Murray macht uns immer mehr den freundlichen Märchenonkel, lächelt uns frohgemut an, als ob er uns gleich die Geschichte zur Guten Nacht erzählen wollte, und schüttelt sich die Riffs aus den Fingern, als ob da gar nichts dabei wäre (und einige Kilo leichter ist er auch geworden, der Gute). Also, Freunde, jetzt ists aber mal gut mit dem Gerammel, oder? Keineswegs. Bruce informiert uns noch kurz, dass diese Gastspielreise die letzte Möglichkeit sei, das „Book Of Souls“-Set zu erleben („after that, we will pack it away and think of something else“), bevor zu „Wrathchild“ dann komplett der Ausnahmezustand herrscht. Dieses alte Schlachtross (eine der wenigen Änderungen in der Setlist, letztes Jahr spielten sie dafür das neue „Tears Of A Clown“) mit dem treibenden Rhythmus und seiner unbändigen Attitüde läuft zu Hochform auf – wie auch der Altrocker hinter mir, der anscheinend versucht, auf meinen Rücken zu krabbeln, so stark drängt er nach vorne. Puh. Wir sind dankbar für unseren unglaublichen Hulk vor uns. Bruce begrüßt uns nun artig, stellt fest, dass es ausverkauft ist, und führt aus, dass das nächste Stück aus dem Jahr 1982 stammt – „some of you weren’t even born yet then!“.

Das hindert die Meute nicht daran, die wunderbare Halbballade „Children Of The Damned“ nach allen Regeln der Kunst abzufeiern. Da stört uns auch die alberne Herumkasperei von Janick Gers nicht, der glücklicherweise auf der anderen Seite der Bühne seinen Ausdruckstanz aufführt. Wir schauen viel lieber Adrian Smith zu, der konzentriert und ernsthaft zur Sache geht – und immer wieder den Job als Hintergrundsänger übernimmt. Wir kommen kaum dazu, die ständig wechselnden Backdrops zu bestaunen, so geht das hier Schlag auf Schlag: die Manfred von Richthofen-Ode „Death Or Glory“ zelebriert Bruce wie immer mit Affenkappe und dem bekannten Kletterspielchen. Das kann, muss man aber nicht lustig finden – aber gesanglich scheint plötzlich ein wenig der Wurm drin, so ganz in die schwindelerregenden Höhen des roten Barons schwingt er sich nicht im Moment. Auch beim jetzt folgenden „The Red And The Black“ bieten die Herrschaften eine brillante instrumentale Leitung, mit epischen, ausladenden Melodien und feinen Harmonien – alleine Herr Dickinson stößt ein wenig an seine Grenzen.

Oh weh…böse Erinnerungen an die Fear Of The Dark-Tour werden wach, als Bruce sein Engagement schon gekündigt und die Konzerte nur noch als Pflichtübung eher lustlos absolvierte…was ist heute los? Als das Backdrop mit dem ikonischen Charge Of The Light-Brigade-Eddie aufgezogen wird, bin ich durchaus unruhig gespannt. Kann er’s, oder verhunzt er’s? „You’ll take my life, but I’ll take yours too – you’ll fire your musket but I’ll run you through“ – ok, das Poltern eben war der Stein vom Herzen. Er brilliert, das war wohl nur ein Schwächeanfall eben, fast in Bestform und natürlich in Kavallerieuniform mit zerfetztem Union Jack zelebriert er die Ballade von Alfred Lord Tennyson (und den Film mit Errol Flynn) um die 600 Berittenen im Krimkrieg. Wie gewohnt in seltsamer Wrestling-Maske schwingt Bruce sich nun durch den Song, der für viele das Highlight des Abends markiert: das von ihm selbst geschriebene „Powerslave“ liefert als düsteren Abgesang eines sterbenden Pharao wie immer finstere Atmosphäre und massive Gesangsattacken – und endlich heißt es: „Scream for me, Deutschland (wahlweise auch: Frankfurt)!“ Das machen wir, die Herren. Ausgiebig. Der Mixer rührt dabei fröhlich weiter, nach jedem Song hat man neue Nachbarn – mit Ausnahme des Felsens vor uns, auf dem wir unser Konzert bauen. Selbstredend. „I would like to tell you what the next song is about, but I have no idea“, feixt der gute Bruce nun, als mit “The Great Unknown” die zweite Neuerung im Set ansteht (für die “Hallowed Be Thy Name” weichen musste – schade, aber ok) – eine typische Maiden-Nummer neueren Datums, eher progressiv, ausladend, zum Zuhören.

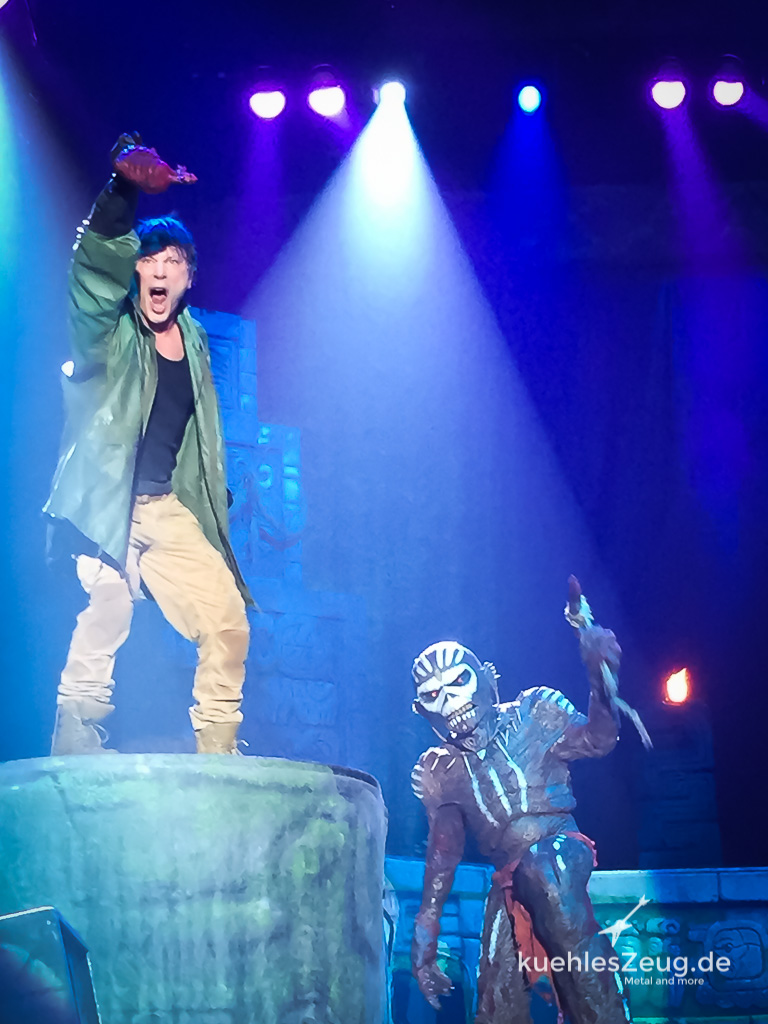

Um die Herrschaft der Mayas gehe es nun, und vor allem darum, dass eben diese Herrschaft urplötzlich endete und so zeigt, dass alle Zivilisationen irgendwann im Staub enden (was an nichts anderes als am Fußball liegt, wie das letzte Match zwischen Manchester United und Manchester City gezeigt habe, kommt noch ein Seitenhieb in Richtung Herrn Gers). Und nun folgt das große Epos über das Buch der Seelen, das aus meiner bescheidenen Warte zu ihren besten Stücken der letzten Jahre gehört: langsam, stampfend, mit einer unentrinnbaren Melodie und einem Refrain, bei dem sich Bruce dankenswerterweise in genau die Höhen schwingt, die hier hingehören. Dazu tritt dann auch ein Maya-Eddie auf den Plan, jagt die Band mit seinem Beil und wird dann von Bruce als mad scientist mit Mantel und Gummihandschuhen rüde zur Raison gebracht. Die bürgerliche Presse schreibt später von bewusstem Theater – natürlich, das ist Inszenierung, mit einem Augenzwinkern und gehört zum Spiel. „Fear Of The Dark“ entfaltet dann wie stets diese ganz eigene Magie, die den Reiz dieser Gruppe ausmacht und die nach außen unverständlich ist: ein kollektives Erleben, ein Feiern jedes einzelnen Songteils, nicht nur die Texte, auch die Melodien werden mitgesungen, auch auf den Rängen hält es ohnehin schon lange niemand mehr: die Festhalle steht geschlossen und intoniert gemeinsam mit der Band dieses Signatur-Stück. Ganz großes, auch emotionales Kino, an das andere nicht entfernt heranreichen. Dagegen wirkt der alte Bolzen „Iron Maiden“ fast schon simplistisch, aber auch das gehört zum Ritual: nach dem Break in der Mitte pumpt sich hinter dem Schlagzeug – natürlich – ein gewaltiger Eddie auf und schaut uns drohend an. Wenige Bands haben es geschafft, ein Leitmotiv für ihr Genre zu schaffen: dieser Moment eines jeden Konzertes der Briten gehört dazu.

Das war es dann erst einmal, wir sind so weit umhergeschoben worden, dass mein verloren geglaubter Verwandter plötzlich neben mir steht - aber es gibt hier keinerlei Star-Getue: sie kommen selbstredend noch einmal wieder, die Bühne erscheint in Rot getaucht, rechts erscheint wieder der Teufel selbst in seiner „The Devil Rides Out“-Variante, und wie immer ist es herzlich egal, dass sie „The Number Of The Beast“ live auch in hundert Jahren nicht ordentlich hinbekommen werden. Die Energie ist einfach überwältigend, Kritik ist hier fehl am Platze und wird von den enthusiasmierten Schlachtenbummlern auch gar nicht zugelassen. Bruce erklärt uns nun noch kurz, dass man das alles bitte nicht missverstehen möge: „we come in peace! We only sing about death and wars“, er freut sich über die vielen unterschiedlichen Flaggen, die er in der Meute erspäht, referiert noch ein wenig über die alle Differenzen einende Kraft des Metal, und dann folgt – was sonst – das wunderbare „Blood Brothers“, ebenfalls ein unzerstörbares Live-Juwel. Zu den schönsten Überraschungen letztes Jahr zählte das abschließende „Wasted Years“, das mit unverkennbarem Gitarren-Stakkato und Hoppel-Rhythmus auf ganzer Linie überzeugt. Auch wenn Adrian sich wieder gefallen lassen muss, dass Bruce ihm permanent das Mikro wegdreht. Der alte Schelm.

Wir schütteln uns noch ein bisschen und sinnieren über den Orkan, der eben gerade durch diese, für Konzerte eigentlich vollkommen ungeeignete Halle getobt ist. Die Herrschaften da oben kratzen an der 60-Jahre-Marke – Nicko, den wir wie immer erst am Ende einmal zu Gesicht bekommen, mit lustiger Spandex-Hose und Badeschlappen, ist deutlich älter. Davon ist in keiner Sekunde etwas zu spüren: ganz im Gegenteil sind wir schon lange nicht mehr so durchgeschüttelt worden wie in den 105 Minuten eben. Und das noch mit Raffinesse und Stil. Lohn der Angst dabei: wir haben sie auch einmal aus nächster Nähe gesehen. Nach Dekaden heißt es immer noch: Iron Maiden’s gonna get you. Wherever, ach was whatever you are. Am nächsten Tag haben sie dann noch mit der Eintracht Fußball gespielt. Was will man mehr?